Wirtshaus-Institution seit mehr als 150 Jahren

Das Traditionsgasthaus heißt eigentlich „Gastwirtschaft zum Großglockner“ und liegt direkt am Benediktinermarkt in Klagenfurt. Für die Klagenfurter ist das Gasthaus aber schlicht „Der Pumpe“ – eine Wirtshausinstitution, die für gutes Bier und bodenständige Küche bekannt ist. Und das seit mehr als 150 Jahren!

Dabei reicht die Geschichte des „Pumpe“ weiter zurück als oft angenommen. Zwar wird 1882 als offizielles Gründungsjahr genannt – diese Angabe hält jedoch einer historischen Überprüfung nicht stand: Bereits im Jahr 1870 wird in der Klagenfurter Zeitung der „besteingeführte Gasthof zum Großglockner“ zur Pacht ausgeschrieben – der Betrieb war also zu diesem Zeitpunkt längst etabliert.

Gastronomisches Kulturgut und spannendes Zeitzeugnis der Klagenfurter Stadtgeschichte.

Wenn man die Geschichte des Gebäudes in der Lidmanskygasse 2 (es liegt direkt am Benediktinermarkt) recherchiert, findet man etliche Hinweise auf das vielfältige städtische Leben im Umfeld des Gasthauses. Offenbar wurde es auch als Wohnhaus genutzt; unter anderem gibt es Aufzeichnungen darüber, dass eine Gesangsprofessorin für Sologesang hier wohnhaft war.

Interessant ist auch die politische Aktivität früherer Wirtsleute: So trat der damalige Gastwirt im Jahr 1875 öffentlich gegen die Inbetriebnahme einer Volksküche im angrenzenden Benediktinerquartier auf. Er fürchtete durch das Angebot kostenloser oder billiger Mahlzeiten um seine wirtschaftliche Existenz gebracht zu werden.

Die Legende um den Namen „Pumpe“

Die Herkunft des Namens „Pumpe“ ist nicht eindeutig geklärt. Oft wird kolportiert, dass hier Bier „auf Pump“, also auf Kredit, ausgeschenkt worden sei – weil vor allem studentische Stammgäste früher hier das Bier „anschreiben lassen“ konnten, wenn sie kein Geld dabei hatten. Die Schulden wurden mit Kreide auf einer Tafel, welche auf der Innenseite der Kellertüre angebracht war, notiert. Ultimo wurde bezahlt – und die Tafel hinausgehängt, damit alle sehen konnten, wer noch etwas schuldig geblieben war.

Konkrete Belege dafür fehlen aber. Tatsächlich war das „Anschreiben“ ein weit verbreiteter Brauch, der in vielen deutschen und österreichischen Universitätsstädten praktiziert wurde und eine typische Praxis der traditionellen Studentenkultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Klagenfurt ist aber erst seit 1970 Universitätsstadt.

Wahrscheinlicher ist ein anderer Ursprung: In unmittelbarer Nähe des Hauses verlief der Feuerbach, der am Benediktinerplatz in einen sogenannten Fluderbrunnen mündete – ein typischer Wasch- und Tränkebrunnen, der von 1859 bis etwa 1971 an seinem ursprünglichen Standort existierte – danach wurde er versetzt und schließlich 1984/85 im Schillerpark wieder errichtet. Der Begriff „pumpen“ könnte sich in der Volkssprache auch auf das Schöpfen oder das rhythmische Arbeiten am Waschbrunnen bezogen haben.

Anekdoten aus der Zeit vergangener Pächter

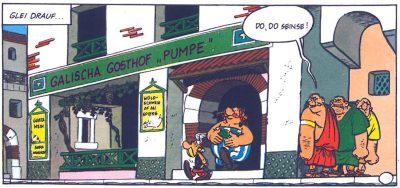

Fast jeder Klagenfurter hat eine Erinnerung an den „Pumpe“. Vorallem aus der Zeit ab 1966 – als die Familie Fischer das Gasthaus als Pächter übernommen haben – gibt es etliche überlieferte Anekdoten. Durch die Fischers wurde der „Pumpe“ zur Institution und fand sogar in einem Asterix Comic Erwähnung. Im Jahr 2000 erschien die Kärntner Sonderausgabe „Asterix ols Gladiatoa“, die Armin Assinger damals übersetzte und dabei just Klagenfurts Kult-Bierlokal „Pumpe“ hineinreklamierte.

Viele Geschichten aus der Zeit der Fischers zeigen, wie tief verwurzelt der „Pumpe“ im Leben vieler Klagenfurter ist. Aber auch Prominente waren immer wieder zu Gast „beim Pumpe“.

Prominenz am Küchentisch

Von Walter Dermuth bis Thomas Gottschalk, von Roy Black bis Ottfried Fischer – viele Prominente haben im Pumpe gespeist und getrunken. Besonders legendär: Gunther Philipp, der mit der Wirtsfamilie in der Küche Gulasch aß – auf dem Abwäscherinnentisch, weil im Lokal kein Platz mehr war. Sogar aus den USA und China gibt es Rückmeldungen: „Do you know Pumpe?“, fragte einst ein Pekinger Wirt eine Delegation aus Klagenfurt.

Beim „Pumpe“ darf nichts verändert werden

Die Klagenfurter sind sich einig: Beim „Pumpe“ darf ja nichts verändert werden! Trotz des Kultstatus gab es im Laufe der Zeit aber auch Veränderungen. Anfang der 1980er Jahre wurde eine echte Theke eingebaut. „Früher war da nur eine Kommode – darauf habe ich mit dem Kohlenhändler Würfelpoker gespielt“, erzählt der ehemalige Pächter Christian Fischer. Die Kommode steht heute noch im Getränkekeller. Anfang der 1990er wurde die Theke nochmals umgebaut und mit Holz verkleidet. „Als wir wieder aufmachten, sagten die Leute: ‚Ihr habt doch nur Urlaub gemacht – es ist ja alles wie vorher.‘ Da wusste ich: Wir haben es richtig gemacht.“

Und dann wäre da noch das berühmte Speibbecken. Es wurde Anfang der 2000er-Jahre installiert, um die Pissoirs sauber zu halten. Genutzt wurde es kaum, aber es ist als Deko-Objekt und Attraktion am Herren-WC geblieben. Regelmäßig beschweren sich Damen, dass es so etwas nicht auf ihrer Toilette gibt.